点击查看原文:人才那些事儿 || 从抄袭到原创,汽车设计人才走过了怎样的成长之路

在我国汽车产业向前发展的过程中,自主品牌在各方面都取得了长足的进步。其中,颜值越来越高的汽车外观设计可以算是一个最直观的体现。在这个“颜值即正义”的时代,虽然颜值高不一定市场销量就高,但颜值不高市场销量大多也好不到哪里去。换个角度来看,从单一注重产品的功能、品质到“内外兼修”,不断提高设计水平,也确实彰显出自主品牌理念与实力的提升。从最早的山寨抄袭,到此后的摸索实践,再到“最美中国车”的出现,以及如今频频让人眼前一亮的设计创新,自主品牌汽车设计日益闪亮的背后,是我国本土汽车设计人才队伍的成长与崛起。当然,这也离不开企业对汽车设计人才理念的转变和成熟。

♦“山寨”是捷径吗?

抛开我国汽车工业刚起步时期的情况不谈,自主品牌汽车曾有过一段“不堪回首”的“黑历史”。在那个阶段,“山寨设计”遍地开花,不少国内车企直接照搬外资品牌车型的外观设计,顶多修改一下车辆大灯或进气格栅的造型,导致新车上市以后,总给消费者一种非常“眼熟”的感觉,甚至还曾经引发了几起比较轰动的侵权案件,例如捷豹路虎起诉江铃汽车陆风X7抄袭路虎揽胜极光,本田状告双环S-RV外观抄袭CR-V等。

当然,汽车设计的“逆向开发”这一特殊阶段日本和韩国汽车工业也都经历过,这也可以算作是汽车产业链基础比较薄弱时期无奈的应对之举,但这给汽车设计人才的可持续发展带来了一定程度的不良影响。由中国人才研究会汽车人才专业委员会开展编制的《中国汽车设计人才研究报告(2020)》提出,在红旗时期第一代职业汽车设计师之后,中国本土的汽车职业设计师因为合资企业的进入、自主研发的减少,断档了十多年。国内第二代职业汽车设计师大都起步于上个世纪末,目前我国汽车设计的领军人物,也基本上都是1970年~1975年出生的人。

表面看来,“模仿”国外成熟产品的外观设计不仅能节约经费和研发时间,而且还可以获得更多消费者的认可。确实,当时许多采用“抄袭”手段的自主品牌取得了不错的市场销售成绩,但这顶多只能算是权宜之计,长此以往无异于“饮鸩止渴”,前几年“名噪一时”的众泰汽车就是最好的例子,SR9车型还因“模仿”保时捷Macan被网友称为“保时泰”。

♦外包和内聘“洋大师”阶段

好在除了极个别车企以外,国内大部分汽车企业早在21世纪初就逐渐意识到汽车自主设计的重要性。但由于一方面,国内汽车设计行业还处于学习和积累的阶段,另一方面,国内车企对本土汽车设计人才还抱持不太信任的态度,因此,最早的一批车企采用了设计“外包”的方式。

在上个世纪五、六十年代,不少欧美车企的产品造型都是委托意大利的独立设计公司开发的;到了80年代,日本和韩国车企先后崛起,逐渐替代欧美车企成为意大利设计公司新的主要服务对象。也是在这一时期,意大利诞生了许多著名的独立汽车设计公司,包括博通(BERTONE)、宾尼法瑞那(PININFARINA)、ITAL DESIGN和意迪雅(I.DE.A)等,甚至一度呈现垄断全球汽车设计之势;从90年代后期开始,快速成长的中国自主品牌车企又成为了意大利汽车设计公司的重要客户,华晨、哈飞、一汽、东风、江淮、长丰、长安……一大批国内车企纷纷与跨国公司开展联合设计和开发工作。

在21世纪初,“意大利汽车设计军团”在中国的业务不仅全面开花,而且在北京、上海等地都建立了分支或联络机构。哪吒汽车副总裁兼设计中心总经理常冰曾在接受《中国汽车报》记者采访时坦言:“当时自主品牌汽车刚刚开始以真正现代的汽车开发理念发展汽车造型设计业务,的确需要以开放的态度向国外学习。一部分汽车企业对跨国设计公司比较依赖,甚至有些崇拜、迷信。”

不过,这一阶段同样没有持续多长时间。与欧美日韩等发达国家、地区汽车企业走过的历程一样,对外委托设计的模式在企业发展到一定阶段后,其注重单一项目但缺乏品牌深入和持续探索的缺点就逐渐显现出来了。一汽、华晨、奇瑞、吉利、长安等多家国内企业在通过“外委”合作模式掌握了现代汽车造型设计流程之后,也开始快速组建和培养自有设计团队,希望在更深的维度上开发更适合自己品牌和市场的产品。但当时由于本土汽车设计人才数量较少、水平较低,不少自主品牌车企都采取了重金聘请海外设计大师的方式。不过,由于汽车造型设计是团队作业,从外观到内饰,从线条设计到色彩搭配,光靠设计师一个人很难完成,因此这一做法很快就从聘请设计师个人演变为成建制的聘请设计师和其团队。

尽管“洋大师”的到来“抢”走了本可能属于国内汽车设计师的工作机会和成长平台,但也并非全是坏处。在国外设计大师和团队的辅助及自主品牌车企的重点培养之下,这一时期,我国本土汽车设计师开始“茁壮成长”,甚至逐渐成为中国自主品牌车企的“颜值担当”。2011年,时任长城华冠汽车技术开发有限公司概念开发部首席设计师的单德伟就在高度评价中国设计师的同时提出,中国的年轻设计师很有天赋,在个人技能上与国外的设计师并无明显差别,目前最缺乏的是经验,包括在不同项目、不同机构工作的经验,以及对市场脉搏的成熟把握。在他看来,他的一项重要工作就是传授经验。

♦自主汽车设计进阶

2015年,吉利博瑞上市,当时有媒体称之为“最美中国车”,这款车型也成为改变自主品牌外观形象在国民心中印象的重要产品之一。这款车的主导设计师是彼得·霍布里,曾连续11年在沃尔沃担任设计总监,于2011年加入吉利,他挖掘了大量的中国美学元素并应用在博瑞的车身设计上,包括水滴涟漪、拱桥弧线和华夏云纹等,不再一味追求国际化,也因此受到了中国消费者和业内人士的肯定。也是从博瑞开始,吉利形成了3.0时代的家族式设计风格。

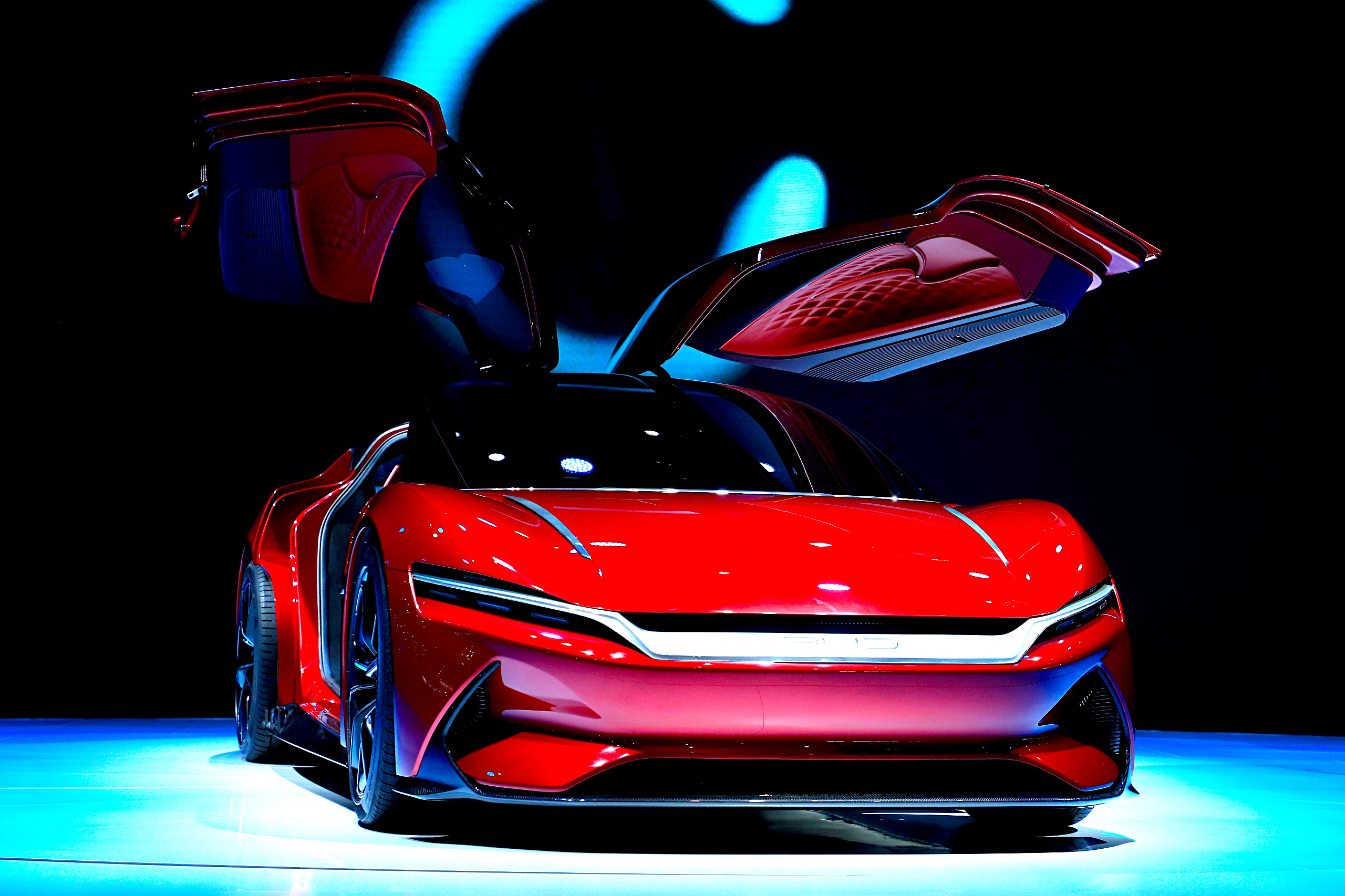

近年来,海外设计师加盟自主品牌的例子不胜枚举,如奥迪前设计总监沃尔夫冈·艾格扛起了比亚迪的汽车设计重担,通用原欧洲高级设计师詹姆斯·霍普执掌了奇瑞的设计工作,宾利汽车原外观设计总监、蔚来汽车原高级设计总监戴维·希尔顿(David Hilton)加盟长安汽车,劳斯莱斯原设计总监贾尔斯·泰勒正式加盟中国一汽,负责红旗品牌及中国一汽旗下品牌的造型创意和设计体验工作……在这些海外设计师的主导和参与之下,自主品牌的产品外观设计发生了翻天覆地的变化,比亚迪新“王朝系列”开始采用龙脸(Dragon Face)设计理念,长城旗下高端品牌——WEY首款车型推出即热销,但值得强调的是,与前几年的高薪“挖人”不同,近段时间以来频频出现海外设计师加盟自主品牌,不仅仅是自主品牌的单方面需求,外方也有充分的加入意愿,如今更多的是双方开展平等自愿的合作。

为何会发生这种变化?原因很简单,国内本土汽车设计师已经崛起。

常冰认为,我国设计师的整体水平已经接近国际先进水准,自主品牌汽车企业在造型设计体系的打造方面,也逐渐形成了中方设计师和西方设计师共同参与的工作模式。也正是由于打造了文化多元的汽车产品造型设计团队,通过观点碰撞和协同工作拓展产品的设计思路,自主品牌车型的设计品质才得以迅速提升。更有意思的是,由于中国本土汽车设计水平的提升,过去非常“吃香”的汽车设计专业海外留学生在学成归国后,待遇竟然还不一定比得上在中国土生土长的汽车设计专业学生,这在过去恐怕难以想象。

♦打造自己的设计团队

《中国汽车设计人才研究报告(2020)》显示,所有参与调研的14家汽车企业都在自主培养设计师进行设计研发。其中,近30%的企业采用了国际化团队的模式,即聘请了海外设计师参与设计研发,还有14%的企业与设计公司合作开发部分车型,但目前无任何一家车企将设计工作直接外包给设计公司。此外,在14家参与调研的企业里,设计师团队规模在200人以上的占到一半以上,与其企业规模、设计及发布车型数量直接相关,其次是50~100人的规模,占到20%以上;规模在100~200人的占14%;50人以下规模的占比仅为7%。

这些数据都充分显示出,自主品牌车企打造自己设计团队的决心以及信心。此前,为了更好地打造设计团队,自主品牌纷纷成立设计中心,但与过去更喜欢在海外设立研发和设计中心的做法不同,有一些自主车企将设计中心的根据地定在了国内:2018年11月30日,东风创新设计中心在上海虹桥新地中心揭牌;2019年6月25日,比亚迪全球设计中心在比亚迪深圳总部落成……

“虽然每个国家的设计有其特色、审美有其偏好,但在全球化时代里,随着交通和信息互联的发展,消费者的偏好会有所趋同。随着业务的全球化,产品也需要满足不同群体相同的需求,这将为中国本土设计师开辟更大的发展空间提供了可能。” 中国人才研究会汽车人才专业委员会副研究员刘义曾撰文表示,最近几年中国设计师呈现快速成长态势,取得了不俗的成绩,有理由相信,在不远的将来,会有更多的中国汽车设计师在世界舞台上大放光彩,向世人展示中国创意的魅力。

点击查看原文:人才那些事儿 || 从抄袭到原创,汽车设计人才走过了怎样的成长之路

编辑:蔺天子