点击查看原文:精品课第21讲 || 孙海鹏:高精度定位助力智能驾驶量产落地

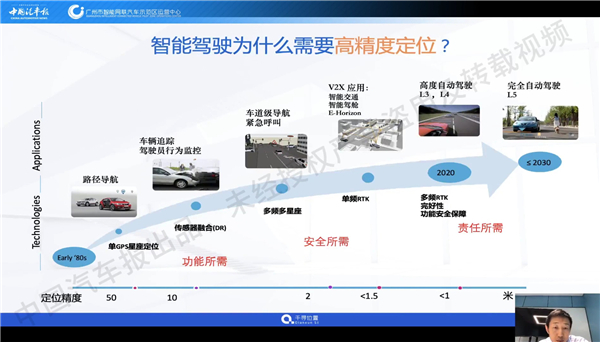

随着汽车智能化水平的不断提升,汽车的操作权逐渐由人交给机器,这就给汽车产业带来了新的问题,例如车载定位尚不成熟,无法做到精准定位,会导致智能汽车的安全问题。基于此,高精度定位技术就显得尤为关键和重要。9月4日,在由《中国汽车报》与广州智能网联汽车示范区运营中心联合推出的“2020智能网联汽车精品课”第21讲里,千寻位置智能驾驶算法总监孙海鹏以“高精度定位助力智能驾驶量产落地”为题,全方位解答了高精度定位如何为智能网联汽车发展提供助力,意义何在、高精度定位的关键性能指标和主要技术挑战是什么、我们该如何实现量产级要求的高精度定位等多个问题。

♦给机器提供“方向感”

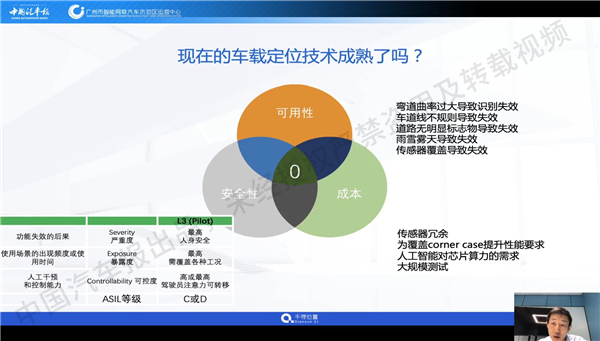

“如果综合可用性、成本和安全三个方面考量的话,目前还没有可供智能网联汽车使用的成熟车载定位技术。”孙海鹏表示,就现有的车载定位技术而言,用于车载定位的传感器多少存在一些不足,例如车道线被遮挡会导致识别失效,极端场景下系统工作降级产生安全问题等。此外,虽然传感器越多,定位就会越精准,但也会带来成本增加的问题。

具体而言,激光雷达测距的精度非常高,但相应的不足体现在探测距离短以及成本较高;毫米波雷达和超声波雷达,虽然也能在障碍物的检测方面达到较好的测距精度,但前者探测角度小、成本较高,后者则探测距离较近,用于定位仍有缺陷;视觉传感器的特点是能够较好地识别物体,也可以间接用来进行定位,但遇到光线非常强烈的情况,性能就会大幅下降。

相较之下,GNSS +惯性导航的高精度定位系统就拥有成本低、定位精度高、全球覆盖、坐标框架统一、绝对定位精准以及时间精准等优势。不过,孙海鹏也直言,目前高精度定位传感器在城市复杂环境中,例如两边高楼遮挡、或卫星信号失效等场景,也会出现表现降级的情况。

孙海鹏认为,视觉智能(视觉传感器)是机器的“眼睛”,听觉智能(毫米波雷达、超声波雷达等)是机器的“耳朵”,而基于卫星定位或惯性传感器定位的时空智能,可以给机器提供 “方向感”,不仅包括方向,还能够提供精准的位置信息和速度信息。基于此,高精度定位传感器对智能驾驶,尤其是自动驾驶的重要性,不言而喻。

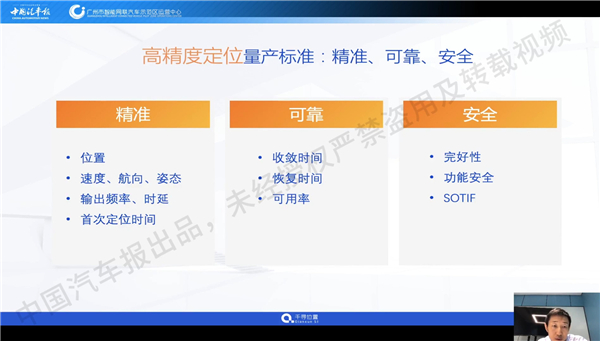

♦精准、可靠、安全

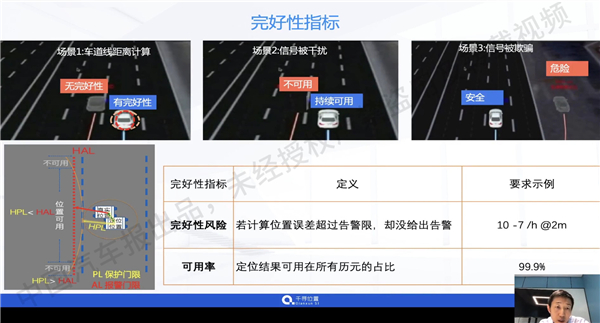

孙海鹏表示,高精度定位的性能指标可分成三大类,分别是精准、可靠和安全。“精准”主要指类似典型的“xyz坐标”或经纬度坐标,同时还有速度航向和姿态等信息,对车身的稳定控制、决策控制起到重要作用。此外,精准指标还对输出频率和时延有一定要求;“可靠”主要指定位系统在相对复杂环境下持续的可用能力,通过收敛时间、恢复时间和可用率进行评估;至于安全性,这是针对自动驾驶安全非常重要的指标,要求也非常高,目前一般采用完好性、功能安全和预期功能安全这三个指标来进行衡量。

以安全性中的“完好性”这一指标为例,孙海鹏指出,这一指标此前在航空领域应用较多,目前在智能驾驶领域也逐渐被普及和使用。具体来说,实际在车道线中行驶的车辆,定位却可能显示已经偏离到了车道之外,从而导致决策失误,这一误差有可能是因为信号干扰导致,只有具备完好性的高精度定位技术,才能去除信号的干扰和欺骗,并能及时检测从而提出预警。

那么,为了符合上述的指标要求,高精度定位将面临哪些技术挑战?孙海鹏认为主要来自三方面:首先是高精度定位服务需要做到无时无刻无死角,也就是说,在任何时间任何地点都能达到无缝的高精度定位,这需要覆盖中国甚至全球的大规模地面基准站来实现。第一个技术挑战是在千万级用户高并发的情况下,如何保证数据的精准传送,任何链路上的高可靠性以及出现异常时,可以做到无缝切换,拥有高度的冗余。“第二个技术挑战即多元数据融合,它的技术复杂度也非常高。”孙海鹏表示,这体现在时间同步精度、空间同步精度和融合策略上。第三个技术挑战是在车子面临失效或极端条件下,如何保证安全。这既包括功能安全,减少系统失效引起的危害,也包括预期功能安全,减少功能或设计不符合预期引起的危害。

♦不同场景量产时间表

在谈到实现量产级要求的高精度定位时,孙海鹏指出,达到量产的要素分别是专有服务、智能算法和硬件集成,这可以类比为汽车的“三大件”——发动机、底盘和变速箱。

“底盘”是基础,也就是高精度定位的硬件集成,包括天线、芯片、模组、T-box、5G TCAM、MAP ECU、V2X OBU等;作为高精度定位里最大的变量,专有服务主要包括基础设施增强、服务运维重保、全链路安全保护和完好性保障,类似于“发动机”;光有专有服务和硬件集成还不够,我们还需要像变速箱一样的智能算法,它可以把整个的高精度定位能力源源不断的产生并输出去。

以千寻位置为例,孙海鹏分享了他们在推动高精度定位量产方面开展的工作,不仅拥有三大件的完整布局,还进行了全方位的严苛测试,覆盖30多种场景,共注入150多种错误模式,开展了30多万公里真实数据测试以及超过500公里的仿真数据测试,正在全面迈进量产。

在谈到不同场景下,高精度定位的量产时间推测时孙海鹏表示:在港口和矿区这样的封闭场景,高精度定位距离量产已经不远;在地下停车场或低速拥堵场景中,高精度定位有望在年内进入量产阶段;从一个收费站到另一个收费站之间的L3级别自动驾驶场景,高精度定位技术量产时间最快明年年底,大部分应该在2022年;至于针对大部分达到L3级别和个别能实现L4级别自动驾驶技术的高端乘用车,高精度定位技术的量产时间大约是2025年。

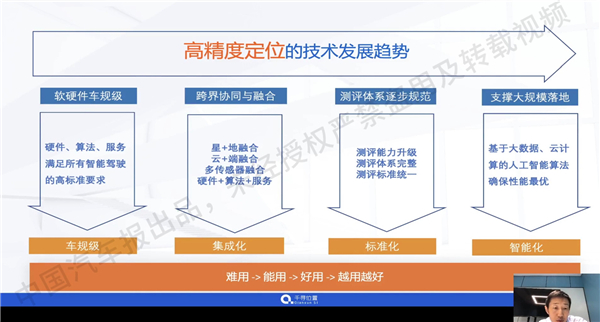

展望未来,孙海鹏对高精度定位的前景充满信心:“在未来十年,高精度定位服务的市场规模有望从2019年的2000亿元增长到5200亿元的规模,平均年增长率大约为8%,这一产业必将呈现出繁荣发展的良好态势。”

点击查看原文:精品课第21讲 || 孙海鹏:高精度定位助力智能驾驶量产落地

编辑:蔺天子