新年伊始,一场寒潮席卷我国大部分地区,不少城市的最低气温刷新了历史纪录。根据中央气象台数据显示,1月7日清晨,北京气温降至-19.6℃,为1966年以来的最低值。

近来的严寒天气对选择公共交通工具出行的市民而言,更是一大挑战。“早上坐公交车就是一种煎熬,不仅车内没有暖风,疫情期间还要强制开窗通风,冻得我是瑟瑟发抖。”一位乘坐公交车通勤的北京市民告诉记者。还有不少市民表示,北京公交车的“温暖”已成为回忆,现在的车厢内一点热乎气都没有,棉服、棉帽必须穿戴整齐,公交车上的拉手,不戴手套根本不敢碰。

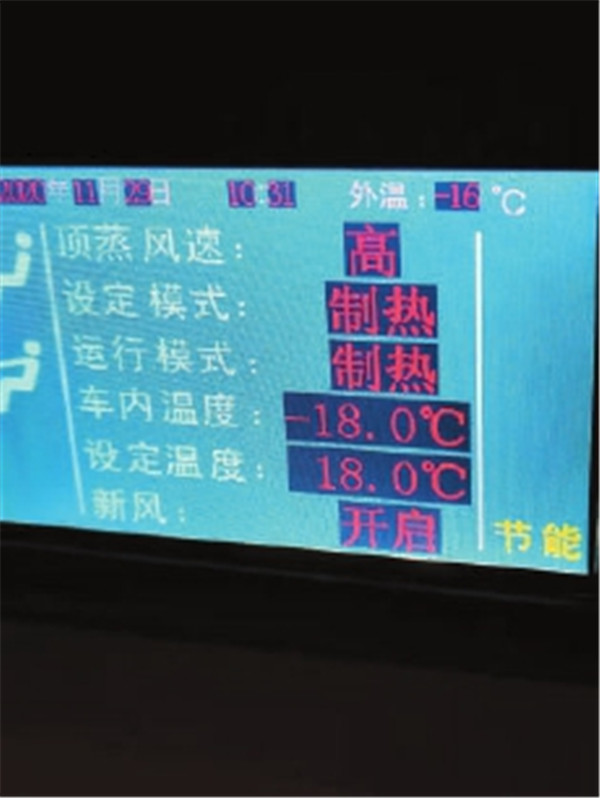

当然抱怨车内环境大不如前的不仅仅是乘客。1月6~8日,不少北京公交车驾驶员在微信、微博、抖音等社交媒体上吐槽他们所驾驶的车辆。其中,一些驾驶员还将车辆空调系统控制面板的照片挂到了网上。照片上清晰可见,虽然空调开启了制热模式,但车内温度处于0℃以下。更有一些驾驶员调侃称,车辆的空调被“冻坏了”,不管怎样操作也无法启动。一位北京公交微循环线路的驾驶员在社交媒体上表示,“请谅解我们的车辆无法为您提供温暖,7.5公里的路程已经消耗了34%的电量。”

无独有偶,记者在1月7日晚间乘坐公交车时也遇到了同样的情况。当日21时45分,记者登上一辆编号为38623的9路公交车,在接近45分钟的行程中,这辆于去年12月12日新近投入使用的双层客车,空调暖风始终无法开启。当班驾驶员表示,因环境温度太低,空调系统根本无法启动。这辆投入使用还不到一个月的新车,除驾驶席附近布置的电热除霜器和暖风机能给予微弱的暖风外,再无一丝暖意。

北京公交的运营车辆到底怎么了?

♦市区线路一盘棋 全部更换电驱车辆

让北京公交运营车辆续驶里程缩水,暖风系统几近成为“摆设”的原因到底是什么?或许这与北京公交前段时间大批量更新车辆不无关系。据北京公交集团一位不愿具名的工作人员透露,2020年北京公交集团正在执行“清风计划”,该计划要求在2020年末,将运营区段在北京市二环路以内的常规线路车辆全部更换使用电驱动车型。

按照这一计划,北京公交集团旗下9家运营分公司中,有8家的线路需要进行车辆更新和调配,将此前使用的CNG、LNG及柴油动力客车更换为电驱动车型。自去年下半年开始,陆续有新采购的电驱动公交客车投入运营,这一更新计划直至12月末才逐步完成。据了解,在去年北京公交集团所更新的车辆中,除配装钛酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂动力电池的电动客车外,还有不少气/电串联式混合动力车型(配装钛酸锂电池)。

记者梳理北京公交采购的电驱动客车后发现,除去年少量采购的配装磷酸铁锂、锰酸锂动力电池的车辆外,绝大部分运营车辆采用的是钛酸锂电池。这一现象在全国公交行业内也是罕见的。

此前,钛酸锂电池因其宣称的快速充放电、充电循环性能好、安全性佳等特点,曾在客车行业引发关注。不过,受制于能量密度低,在国内电动客车领域,钛酸锂电池的配装量远低于磷酸铁锂电池,且在实际使用中,钛酸锂电池的优势似乎并不明显。“我们使用的这批车在停站等候时都会掉电。”北京公交集团电车分公司一位车队技术员向记者表示。

更换电动客车,势必要建设与之配套的充换电站。而在北京市区内,一些公交线路的总站并不具备建设充换电站的条件,更不用说还有一些线路的总站连停车都是一件困难的事。因此,利用现有的LNG、CNG加注站,以气/电串联式混合动力客车来实现低排放、电驱动,似乎成为了北京公交的选择。然而,现阶段投入使用的插电式混合动力客车却只是“看上去很美”,它们并没有补足电动客车的短板。究其原因,插电式混合动力客车并没有专门开发出内燃机可供匹配,而是采用国六排放标准的四缸轻型机作为发电来源。在车辆实际使用过程中,这些内燃机的启停过程并不平顺,加之无从使用外接电源进行补电,发动机会时常处于高转速工作状态。

据了解,在早先投入运营的插电式混合动力客车中,出现了发动机早期磨损及损坏的现象。去年年末,新近投入运营的插电式混合动力客车,虽然对控制策略进行了优化改进,但在乘坐体验、车辆噪声控制方面依旧不尽如人意。

♦乘客满意度才是关键

如果将时间退回七八年前,那时国内新能源客车产业仍处于发展初期阶段,很多客车企业的产品只是将发动机换成了电动机,在车辆制造工艺、动力电池布置、车内布局、乘客空间的通达性等方面都有很大的提升空间。

通过近几年的快速发展,国内电动客车的技术性能和产品质量已有了长足进步。随着动力电池能量密度的提升,车辆可以根据使用场景选择合理的电池类型与容量;电动客车的电池舱基本不会再挤占乘客空间,车内布局也更加合理(近乎于传统动力客车);更有一些零部件和客车企业不再局限于采用中央集中式驱动,尝试推进轮边驱动技术的大规模应用。

反观北京电动公交客车的发展进程,作为国内最早进行电动客车研发、运营的城市之一,早在2001年8月,便有电动客车在北京公交线路上进行试验性运行。而如今,北京公交所采用的电动客车在设计理念、车内空间等方面却显得明显落后了。

不论客车的燃料种类如何变化,技术趋势如何变革,客车的本质属性是不会变化的,它依旧是承载公众出行的交通工具。只有本着以人为本、实事求是的理念,才能驱动客车行业、公交客运行业向着更加科学、理性的方向发展。

一张标榜“100%使用电驱动客车”、满是数据报表的成绩单,远不及乘客的满意度重要。

编辑:孙伟川