随着排放标准的快速升级,后处理技术路线也在不断变革完善。那么,经过多年发展,柴油车后处理系统到底有了哪些变化?本文将对此进行详细梳理。

♦国三国四阶段:EGR、SCR初露头角

从排放升级的进程来看,国一到国三阶段,降低尾气排放污染物的关键在于优化燃油喷射系统;而国三到国四阶段,EGR、SCR系统开始出现在大众视野,并逐渐成为排放升级的必备配置。

相较于国三排放标准,国四阶段对于各项指标的限制要求均大幅加严。由于单纯通过优化喷射、改进燃烧技术等手段,已经很难满足排放标准的要求,因此在国四阶段,除发动机本体进行改造升级外,后处理系统也开始普遍应用于柴油车上。

升级国四排放标准主要有两条技术路径,一种是EGR路线(EGR+DOC/POC),原理是通过控制发动机内部燃烧时的温度,从而抑制NOx的生成,然后在尾气后处理过程中吸收PM。另一种是SCR路线,它通过使柴油机完成最大限度的燃烧而减少PM的生成,再将尾气还原成无污染气体,这种路线需要添加催化剂,就是业内所熟知的车用尿素。

在轻卡市场中,考虑到成本和装置空间等因素,应用EGR路线的车型占大多数。而在中重型柴油车领域,SCR则是主要技术路线,且被认为是未来国内柴油机排放升级的技术方向。

在国四阶段,相比并行的EGR路线,SCR技术在燃油消耗、减排稳定性、未来技术提升空间等方面均有一定优势。不过,由于SCR技术在国内市场初露头角,该系统转化效率只能达到70%~80%,而且由传感器故障和尿素结晶导致的系统堵塞问题,也曾一度让用户和厂家吃了不少苦。

♦国五阶段:SCR批量应用

国五时代到来后,SCR技术依然是主流路线。由于该技术在国四阶段已趋于成熟,升级国五排放标准只需调整技术参数,对发动机改动不大,相对开发成本较低,市场认可度进一步提升。

与此同时,部分厂家也开始探索EGR技术路线(EGR+DOC+DPF)。据了解,NOx在高温富氧情况下容易生成,EGR技术就是将排出的部分废气冷却后,重新引入进气系统参与燃烧,来降低峰值燃烧温度,以此来抑制燃烧时NOx的生成。

EGR+DOC+DPF的技术路线既可以满足国五阶段对于氮氧化物的限值要求,也可避免SCR系统尿素结晶带来的苦恼,同时能节省添加车用尿素的成本。不过,EGR技术路线需要改变发动机结构,而且DPF单次购买价格高,在长时间使用之后还会产生堵塞现象,需要主动再生定期清洗,所以国五阶段并没有大规模推广。

♦国六阶段:有无EGR的技术之争

进入国六阶段,由于氮氧化物和颗粒物排放限值分别加严了77%和67%,同时新增颗粒数量(PN)限值,还规定CO、HC、NH3等排放限值,因此DPF和DOC成为了必备装置,发动机和尾气后处理系统面临更高的技术升级挑战。

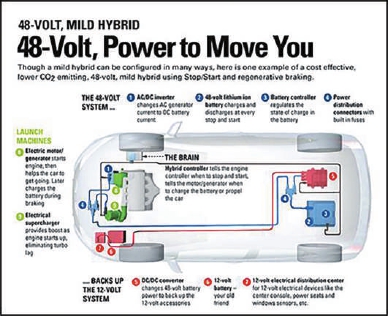

目前,主流国六技术路线为:冷却EGR+DOC+DPF+SCR+(ASC),也有部分采用无EGR国六技术路线(DOC+DPF+SCR+ASC),即不使用外部冷却EGR,仅采用后处理系统中的高效SCR来使NOx排放达标。

以EGR+DOC+DPF+SCR为代表的是最为普遍的技术路线,其中又分为高、中、低EGR三种模式。

在动力性方面,低EGR对动力影响不大,但高EGR却对动力性有较大影响。由于缸内废气增多,形成的可燃混合气体就会减少,混合气体燃烧速度降低,燃烧反应速度减弱,同时缸内压力降低,最终会影响发动机的爆发力。

不过,EGR路线也有它的优势,与高效SCR技术路线相比,EGR+DOC+DPF+SCR路线对SCR转化率要求不高(90%~92%),尿素消耗也相对较低,同时EGR还能降低缸内燃烧温度,使其不具备产生氮氧化物的条件,从而降低排放。

无EGR路线技术难度相对更大,对标定精度和后处理要求更高,需要和高效集成式(如Hi—eSCR系统、DOC和DPF一体封装技术)后处理系统配合。另外,无EGR技术路线由于减少EGR相关组件,整体可靠性更高。同时,无EGR技术路线在动力性和经济性上也更有优势。

编辑:孙伟川