夏至时节的江南开始进入梅雨季,雨水从早到晚下个不停。坐落在苏州的清华大学苏州汽车研究院在哗啦啦的雨声中,迎来一个看似并不隆重却又意义重大的时刻。

6月20日,由清华大学苏州汽车研究院与苏州凌创瑞地测控技术有限公司共同创建的“清华-瑞地”智能汽车测试实验室”在苏州正式启动。他们为何打造这样的测试实验室?具体准备做哪些事情?目标和愿景又是什么?围绕这一系列问题,《中国汽车报》记者独家采访了清华大学苏州汽车研究院院长成波,清华大学苏州汽车研究院智能网联汽车中心主任、“清华-瑞地”智能汽车测试实验室主任戴一凡及苏州凌创瑞地测控技术有限公司总经理、“清华-瑞地”智能汽车测试实验室副主任郑凯。

■事故频发智能汽车安全亟需验证

“智能汽车本身的安全应该如何验证?按照什么样的标准、什么样的规范、什么样的方法对产品的品质进行合理、严谨、负责任地评估?”刚一开始交谈,成波就率先抛出若干值得深入讨论的问题,“现在,整个产业热衷于技术的突破、功能的实现、性能的提升。即便上述问题都得到了解决,车辆遇到极端工况该怎么办?除了技术上的挑战,效率、安全、伦理的问题,我们如何应对?”

成波抛出的问题,在很大程度上由此前一段时间Uber、特斯拉等公司车辆陆续发生自动驾驶交通事故所引发。在他看来,绝对不能在技术野蛮生长尚不成熟的情况下,拿交通安全当儿戏。从全世界范围来看,智能网联汽车的测试标准和规范,目前更多体现在理念和原则上,没有落地。

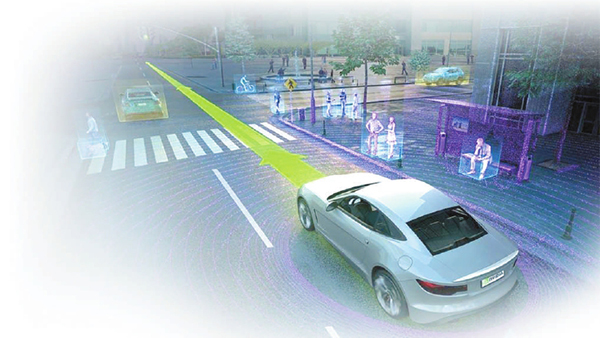

“‘清华-瑞地智能汽车测试实验室’的一项重点工作就是推动车用传感器的测试标准建设。”成波表示,“智能网联汽车要代替人的眼睛、耳朵、手脚等,需要获取图像、雷达及V2X等传递回来的大量交通信息,并集中进行融合,然后进行多维的综合判断。在这种背景下,我们需要验证传感器是否正常工作,各种渠道获取的信息是否精准。”

不管在国外还是国内,行业对于什么样的传感器才是好的传感器,哪些才能达到车用标准等,没有形成统一的标准。这些给整个产业的发展带来极大困扰。成波希望,“清华-瑞地智能汽车测试实验室”一方面帮助企业做解决方案,另外一方面通过自身的努力,尽快地推动整个产业的发展,在交通出行方面形成具有中国特色的安全保障体系。

■抢占先机中国特色测试场景库很重要

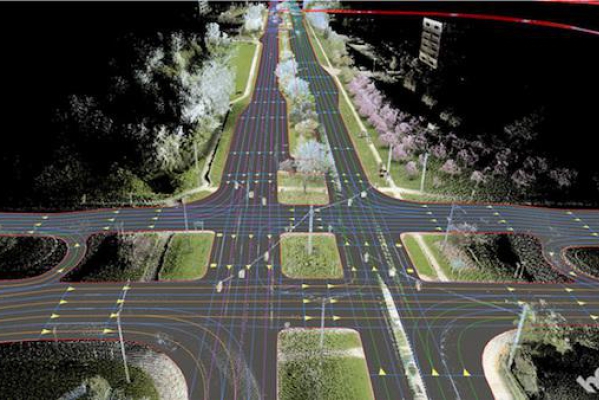

在智能网联汽车以及自动驾驶的发展过程中,测试场景库的建设至关重要。“清华-瑞地智能汽车测试实验室”成立的一项重要任务就是建立具有中国特色的智能网联汽车测试场景库。

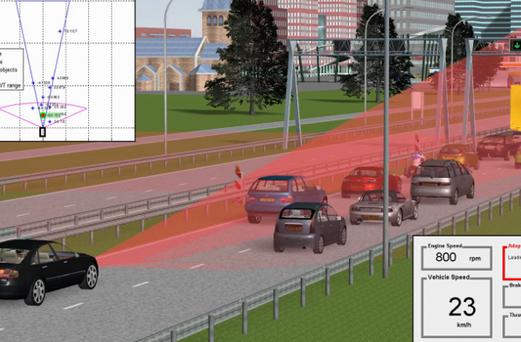

“传统汽车的测试体系并不存在场景库的概念,即便有也很简单,比如做直道百公里加速测试。智能网联汽车的测试研发体系有些不一样,其中就包括测试场景库的建设。”戴一凡认为,对于智能汽车和自动驾驶来说,必须把不同的场景导入到车辆系统中,验证系统是否可以安全高效地响应相关场景,而测试场景库必须支撑从软件在环(SIL)、硬件在环(HIL)、车辆在环(VIL)道封闭路测、开放路测等整个流程。

“一些道路极限测试总不能放在真实的道路上,那就成马路杀手了,极限测试往往需要在实验室进行。”郑凯表示。

建设这样的场景库在国际上没有先例,需要中国自主建设。“中国特色的测试场景库建设,需要大量的数据支撑,包括交通违章的数据,道路监控摄像头采集的数据,行车记录仪采集的数据及车辆传感器记录的数据等。我们需要根据这些数据中做分析,从概率的方法论上提炼出到底哪些场景才是危险的。”戴一凡介绍称,归纳场景后,还需结合测试平台搭建一系列的测试系统;最后通过测试,得到评价结果——到底车辆对场景做了什么样的响应,这样的响应好还是不好。

■服务产业支撑中国智能汽车标准验证

郑凯告诉记者,“清华-瑞地能汽车测试实验室”具备四项职能,一是中国智能汽车标准验证支撑平台;二是清华大学苏州汽车研究院在智能网联汽车硬件在环仿真领域的测试核心支撑机构;三是江苏省智能网联创新中心测试业务的核心支撑平台;四是江苏省车联网工程实验室测试业务的承接单位。

谈及测试标准,郑凯特意举了雷达的例子。“无论产品研发厂商、零部件集成商还是整车企业,都需要对车用雷达进行测试。测试需要设备和服务,作为第三方,‘清华-瑞地智能汽车测试实验室’都能够提供。”他说,“小型的研发团队没有资金实力购买测试设备,因此愿意请我们做测试,我们会对结果进行分析,然后反馈给对方以开展产品改进。零部件集成供应商需要对采购的量产雷达进行测试认证,同样的需求也来自整车企业。”

当下,车用雷达在国内市场呈现百花齐放的状态,郑凯认为,是时候推出标准规范发展了。“‘两客一危’车辆将被强制安装汽车防碰撞预警、车道偏离预警系统,这将导致雷达供应量的激增,也意味着优胜劣汰的开始。”郑凯表示,“国内至少一半的研发机构和零部件集成供应商与我们交流如何去设计产品方案,达到相关的标准验证要求。无论对雷达还是摄像头而言,市场会淘汰一大批企业,特别是既缺乏实验室数据验证,也缺乏道路运行反馈的制造商。”

编辑:庞国霞