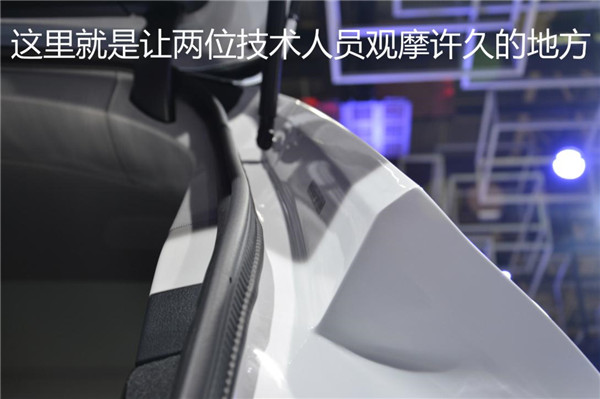

在2018北京国际汽车展览会上,笔者辗转在各大展台之间,有一幕让人印象深刻。两位身着带有蔚来汽车标志T恤的“理工男”在奥迪展台一辆新款白色Q7尾门处观摩许久。笔者上前简单询问才得知,他们在讨论车身拼接工艺的问题。

这辆Q7 C柱之后,与尾门闭合处有一个突出的菱角,较为复杂的外型却如此平滑,找不到任何焊接痕迹。“这里的工艺很难吗?”面对笔者询问,其中一位的回答似乎带出些许敬畏之心,“技术工艺倒不难,难的是对产品有如此极致的追求。”

我们应该为蔚来这两位工程师点个赞,他们到奥迪展台是来学习的。本届车展,奥迪与蔚来展台面对面似乎是巧合中的必然。

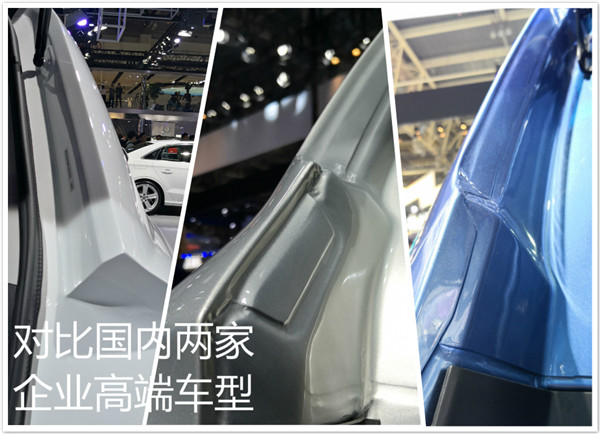

不可否认,差距明显。也许会有人说,产品价格不同、产品定位不同,设计理念、工艺选择、技术目标自然会有很大差别,但平心而论,如果有这样的能力,哪家企业会放弃打造如此优秀产品的机会?

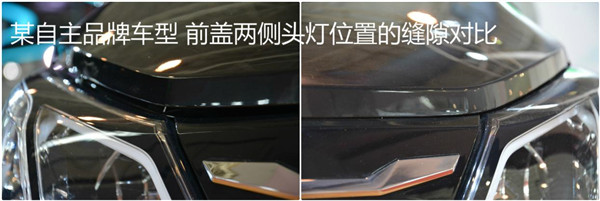

今年展会,笔者带着卡尺上“战场”,目标就是各大车企的战略车型、主推车型。笔者用卡尺测量了十余个品牌,测量包括发动机舱盖两侧、前后门之间、尾门两侧共计6条线的18个缝隙数据(部分SUV 尾门测量车灯上下两个位置数据,共计16个数据)。车企因产品定位,缝隙设计目标不同,但测量出的每条缝隙三个数据的公差具有可比性,且每辆车左右对称位置的缝隙数据具有可比性,当然不排除个别车型为非量产车或展车的影响因素。

总体来看,自主品牌与合资品牌差距不大,尺寸公差均能控制在合理的范围之内,但个别企业,尤其部分“造车新势力”的车型,在组装工艺上差距巨大,甚至肉眼即可明显分辨缝隙的不平整、不均匀。

显然,一些车型浮夸的设计或理念,依然难以掩盖造车工艺上的严重不足,而这些企业对产品的极致追求更无从谈起。

过去十几年,中国汽车市场的增长让几乎每家企业都能有钱赚,市场的高速增长掩盖了部分企业多年发展积累出的问题,当市场低速或缓慢前行之时,这些问题会集中爆发,打得你措手不及,而当下很多车企想通过所谓的新设计、新品牌、新思路就跳出困局,是不是有点异想天开?有目标是好的,但得切实可行。若繁华褪去,你依然如此浮夸,必似流水直下,宏图之中切不可忘却制造本质。

图:刘宏龙