《交通运输新业态不是“法外之地”》

《包容审慎不是放任不管》

《互联网交通运输企业切莫“店大欺客”》

《不要把约谈当“耳旁风”》

《检验网约车发展的标准是人民群众的获得感》

这是自5月6日凌晨,在郑州机场附近,一名21岁的空姐在搭乘滴滴顺风车的过程中被司机刘某杀害之后,交通运输部先后在其官方微信公众号上发出的5篇措辞严厉的评论标题。

文中,交通运输部强调:“法治是现代社会的重要标志之一,交通运输新业态必须依法治理,运行在法治轨道上,不能也不应成为‘法外之地’。”

一时间,全国各地开展了“如火如荼”的整改、约谈和规范工作:

➤15日,泉州市交通委印发了《关于加强网络预约出租汽车经营服务管理工作的通知》,并召开了网约车经营管理工作会议,要求对可能存在的不合规车辆参与营运、人车信息不匹配、运营数据传输不及时等问题限期整改;

➤16日,广州在市内多个客运站周边开展网约车市场专项整治行动;

➤16日,嘉兴市运管局牵头公安、市场监管等七部门联合开展专项行动,重拳整治网约车;

➤16日,大连市交通局、公安局等八部门联合约谈当地网约车平台企业,一周内必须将平台内所有不合规的网约车驾驶员和车辆全部清除……

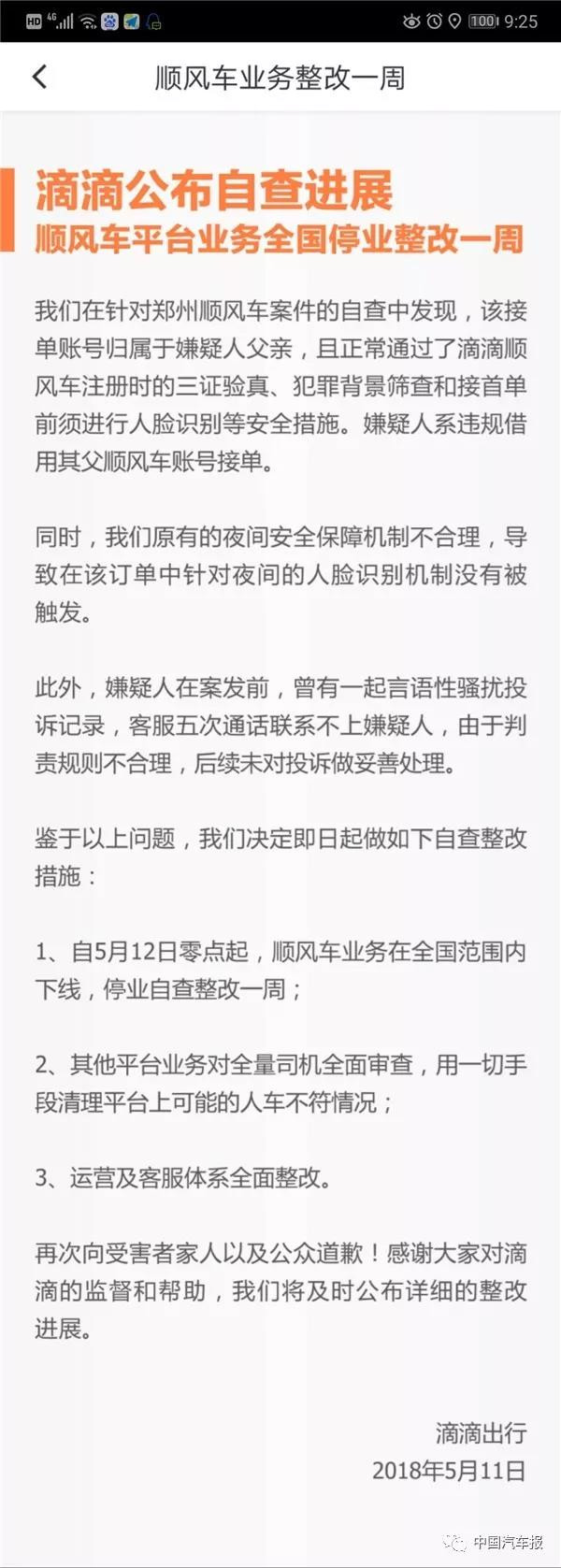

作为案件发生后的“重点关注对象”,滴滴公司于5月12日在全国范围内下线滴滴顺风车业务,进行自查。

5月16日,滴滴公布了顺风车业务的整改措施:下线所有个性化标签和评论功能;合乘双方的个人信息和头像仅自己可见,外显头像换为系统默认虚拟头像;为尽量避免账号私换的可能性,车主每次接单前必须进行人脸识别。此外,顺风车暂停接受22点至次日6点期间出发的订单,接单在22点之前但预估服务时间超过22点的订单,在出发前将对合乘双方进行安全提示。滴滴公司表示,上述整改措施将于顺风车业务重新上线前全部完成。

有人说,滴滴摊上事儿了。但是对于用户来说,不用滴滴就没事了吗?

近年来,以车牌不符、非法营运、驾驶员审核不严格等为代表的网约车乱象早已引发了业内外的热议,在今年的全国两会上,提出要规范和加大网约车监管力度的代表与委员也不在少数。或许不如空姐遇害事件这样传播广泛,但事实上近年来因网约车监管不严而导致的社会危害事件频频发生。

在中国裁判文书网上,以“网约车”为关键字检索,从2015年10月至今,共有152份裁判文书,其中39起案件系网约车司机实施犯罪,涉及罪名包含故意伤害罪、强奸罪、交通肇事罪、贩卖毒品罪、介绍卖淫罪等11类,约43名网约车司机获刑,其中6起案件中7名被告人系犯罪前科人员。

以北京市2016年发布的《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》为例,明确要求在本市申请《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员,应当“无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪、暴力犯罪记录,无吸毒记录,无饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内没有记满12分记录”。

但网约车平台如何严格审查驾驶员的犯罪记录?

如果平台没有按照细则进行筛选,违规将遭到什么处罚?是彻底取消相关资格,还是限期整改?

甚至像刘某这样使用亲朋注册车辆的情况发生后,平台又将承担什么责任?

正如交通运输部在评论中所说,实现交通运输新业态科学健康发展,不能仅仅依靠市场的力量。因为市场也有失灵之处,它不仅仅存在“优胜劣汰”效应,也存在“劣币驱逐良币”、恶性竞争、大数据“杀熟”等弊端。因此,在追究平台相关责任的同时,有关部门的监管同样至关重要。

自2016年《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》颁布以来,我国各地落实的速度和力度不一。在尚未出台细则的地区,网约车经营还属于规则模糊地带;在部分已经出台网约车管理细则的地区,仍存在执行松懈、监管缺位的情况,未能对非法网约车运营做到严格执法、有法必依、违法必究。如果因相关管理部门的不作为导致无证运营,引发社会危害,是否也该追责?

值得一提的是,当前全国各地正在严查“无资质”运营车辆,但各地关于网约车“资质”的特殊规定也值得商榷,例如与出行安全无关的轴距、车价、排量等限制性指标是否应该考虑取消,来真正做到交通运输部门所说的“对新业态既要有兼包并蓄的宽容胸怀,也要有一视同仁的刚性监管”。

当然,各网约车平台也要不断完善自身审核和管理机制,避免此类事故重演不仅是当务之急更应警钟长鸣。

编辑:蔺天子