今年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。70年来,新中国从一穷二白到经济全面发展、人民生活水平显著提高,发生了翻天覆地的变化。中国汽车业也经历了从无到有、从小到大的巨变,经过几代汽车人披荆斩棘、不懈努力,我国汽车工业已成为国民经济的支柱产业,中国也一跃成为全世界第一汽车制造大国。在庆祝新中国成立70周年之际,中国汽车业、中国汽车人以一系列丰硕成果,献礼祖国70岁生日。忆往昔峥嵘岁月,看未来再续辉煌。从本期开始,本报推出“我与共和国共成长”栏目,由老一辈汽车人讲述自己的汽车故事,记录下那些有温度的瞬间。

与庄嘉霜老先生结识的过程颇为偶然,记者职业生涯中的第一封读者来信便来自于他。在后来的采访过程中,当记者无意中提及解放CA10载重汽车,庄嘉霜老先生立刻来了兴致。“CA10载重汽车,使用直列六缸发动机,排气量5.55升,缸径101.6毫米,活塞行程114.3毫米,气门与气门顶柱间隙0.20~0.25毫米。”庄老先生对解放卡车如数家珍,对我国制造的第一款汽车的热爱之情溢于言表。

庄嘉霜,1935年生于厦门,生父曾是客车驾驶员,养父则是厦门第一批汽车维修行业从业者。年幼时,庄嘉霜做机修学徒,新中国成立后在福建省运输公司从事车辆维修,后供职于福建汽车制造厂,任技术科长。退休后又在儿子的汽车维修公司担任技术顾问,继续培养汽修行业人才。

♦经历“万国造”结缘汽车业

以前厦门是个四面环海的岛屿,公路不多,汽车稀少。我生父受聘于战时国民政府公路总局泉州汽车管理处,是一名客车驾驶员。1938年,他驾车前往安溪,途经龙门岭时遇抢劫,遭土匪枪杀。家中的顶梁柱倒了,一家五口生活困苦,后经母亲同意,我被过继给生父同乡好友庄邦汉抚养。

年幼时,我学习不好,顽劣成性。14岁时,养父母便将我送到永安一位电工师傅处,让我拜师学艺。师父偶尔教我一些电工技术,如拆解电池、发电机、起动机等,但大多数时间我却更像佣人。学徒工的经历虽有很多磨难,却为我今后从事汽车修理行业打下了基础。

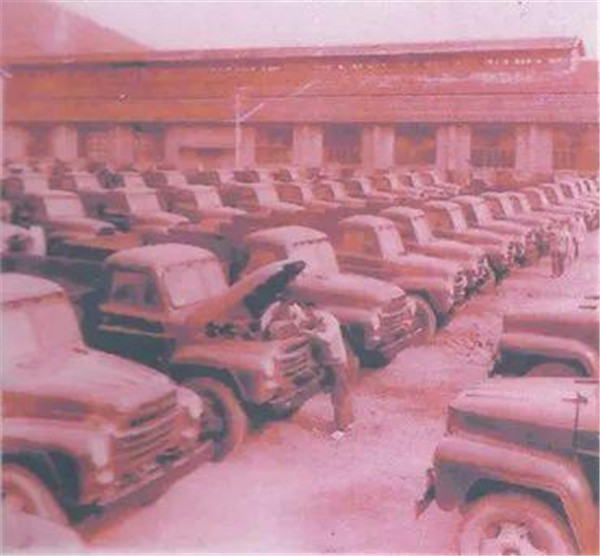

1950年,我回到养父开办的修理厂,开始汽修生涯。两年后,经亲戚介绍,我进入福建省运输公司南平中心保养厂参加工作,穿上列宁装,学习文化知识。当时,福建省运输公司的车辆绝大部分是战时军用车辆,在上海进行整备维修后,承担运输任务。每天我见到和维修的车辆绝不会重样儿:万国M5H6、道奇T110、道奇T234、斯图贝克US6以及各式吉普车。当时的道路条件差,这些拥有绞盘,具备四驱、全驱功能的军用车辆,在新中国成立初期发挥了重要作用。

那时的汽车维修是真正实打实的修理。当时绝缘漆包线尚未普及,我记不清自己究竟缠过多少纱包线,半轴、钢板断裂后再焊接,发动机大、小瓦(曲轴瓦、连杆轴瓦)通过浇筑制作。日子虽苦,但也磨炼出了技术。我们曾维修过一辆日本昭和17年(1942年)生产的丰田卡车,发动机仅采用甩溅式润滑,载重行经山路时常“烧小瓦”,那时我18岁,做了件与年龄十分不相称的事,壮着胆子在曲轴上钻孔,将发动机润滑改为压力循环与甩溅润滑相结合,效果很好。

在南平中心保养厂工作的5年,是我政治觉悟和技术水平进步很快的阶段,入团、加入党组织,又当上了机务组长。1957年4月,我调至建阳保修厂担任保修车间主任,当时该厂的维修水平已具有专业规模,以凌百忠、陈宝元为代表的领导管理有方,加之技术革新,配备大量专用汽修设备,有效提升了工作效率,并推行汽车大修“总成互换”,二级、三级保养“专业分工,交叉平衡”的生产模式。

新中国的成立,新生活的开始,工人们鼓足干劲。当时,为最大限度地提升运输能力,载货车全部带挂车运行,白天跑车,夜间进行维修养护,在这种使用强度下,车辆完好率达98%以上。我们还实现了“大修不过日,二保不过时”,成为全国先进事迹,得到了当时交通部公路总局科研院的重视与推广。在那个激情燃烧的岁月里,我致力于技术革新,开发大量专用机具,1959年还光荣地出席了全国群英会。

♦告别“万国造”圆了造车梦

1956年,国产第一代解放牌卡车下线,当时能开上共和国自己生产的汽车的驾驶员是光荣的,而能够修理解放牌卡车的技工也非常兴奋。解放卡车的成功下线,鼓舞了当时全国各省的技术工人,各地也纷纷要求上马汽车项目。1964年,我迎来了职业生涯一个极具意义的转折点,经组织决定,我被调往永安汽车修造厂(后称“福建汽车制造厂”)工作。对我来说,那是从汽车维修领域进入汽车制造领域的重大转折。

那时的我既没文凭,也不识图纸,更不懂工艺,到了制造厂简直像刘姥姥进大观园,看什么都新鲜。一切都要从头学起,我在汽车制造企业一干就是16年。我所在的永安汽车修造厂,原是军工646厂,从事装甲车维修,随着众多技术工人及加工设备的划拨,我们有了捷克产的大型龙门铣床、匈牙利产的大型摇臂钻床等设备,技术工人与装备的加入对企业来说如虎添翼。全国各地造车声势一片红,福建岂能落后?当时福建省决定造跃进车型。1969年便将福建牌FJ130试制成功,当年生产303辆,第二年生产700辆,乌龙江大桥通车典礼时,有40辆福建牌汽车参与其中。

不过,回想起当时福建省汽车工业的起步阶段,还是有些惊心动魄。福建能圆汽车梦,是全体福建汽车人通力协作的成果。当时福州修造厂负责生产发动机总成,电器件在泉州生产,转向机在南平生产,工字梁及转向节等重要锻造件的生产任务由三明钢铁厂承担,最终车辆在永安完成总装调试。为什么说造车梦有些惊心动魄?因为虽然当时我们有造车的热情,但很多工艺是不合理的,例如工字梁、转向节未经热处理便加工成型,以今天的标准,这些产品100%要召回。

虽然产品质量并不完美,但福建汽车人在当时仍做出了很多有价值的尝试。1971年,福建省交通厅工业技术处高信灿带队参观南汽及扬州齿轮箱厂,回来后决定成立设计小组,改进福建FJ130的驾驶室设计。我力主搞平头设计,理由是投资小、模具少且见效快,这一方案被福建省交通厅采纳。我们于1976年完成了两辆平头样车的试制工作,此外还进行了诸多车辆改进、改型设计。

我一直对真空助力制动情有独钟,这是因为曾经维修的军用车辆大多采用这一设计,深知其在车辆行驶中可有效提升操作便利性和安全性。出于担任技术科长的责任心,我组织了真空助力制动系统的设计与制造,由福州一家社办企业完成试制,当时的大厂是不屑于做这种“小事”的。等到总装时却发生了一个“插曲”,一位车间主任拒绝安装,并说2.5吨载货车无需真空助力器。我顶着压力向交通厅工业技术处力荐配装真空助力器的重要性,并表示愿意承担一切法律责任,只求装车,不求有功。最终,我“胜诉”了,此后福建牌载货汽车全部配装真空助力装置。

在汽车制造一线工作的16年里,我目睹了福建汽车工业从无到有,由制造零部件发展到生产整车的过程,其中虽有波折,但结果令人欣慰。如今福建的汽车工业,不仅有乘用车,更有卡车、客车。福建人的造车梦,圆了。

♦发挥余热培养新一代汽修人

在我的家庭中,三代人从事汽修行业,我的父辈是厦门最早一批从事汽车修理的,如今我儿子也从事这一行。我有幸从事汽车修理与制造一个甲子,亲眼目睹、经历了福建省汽车业艰难困苦的过去与改革开放的今天,见证了我国汽车从落后到先进,从简单到复杂的过程。年幼时,我追着汽车跑,喜欢闻汽车的尾气,觉得那味道很香;退休后依旧难掩自己对汽车的热爱,在儿子的汽车维修公司做技术顾问。

汽修行业讲求悟性,更讲究“传、帮、带”的师徒模式,所以我趁着自己还有余力,将多年的维修经验写成文字,编写了《汽修内经一百例》等资料,供新一代汽修技师们参考。汽车的技术更迭令我着迷,对它的喜爱早已融入我的血液之中。