编前:从1962年跨进北汽大门,到1991年调任市政府官员,30年风雨兼程,郑焕明从技术员、技术组长,一路做到总工程师、厂长,并于1987年就任北京汽车工业联合公司总经理。1936年出生于山东省高唐县一个普通农民家庭的郑焕明,在因缘际会之下投身汽车业,亲历了中国第一辆轻型越野车BJ212的诞生,中国首个汽车合资企业——北京吉普汽车有限公司的成立,并在危急关头担起重任,二次创业,首倡“北汽精神”,使得分立后的北汽老厂焕发新活力。直到今天,郑焕明仍因北京吉普有违合资初衷、放弃自主研发而深感遗憾,这位在数十年中国汽车工业风云变幻中勇立潮头、砥砺前行的老汽车人,值得我们尊敬。

♦见证中国第一辆轻型越野车诞生

北汽在解放前及解放初期是汽车修理厂,后来几经变迁,与河北石家庄的一些军工企业合在一起,称为“北京第一汽车附件厂”。1958年试制生产出第一辆小轿车——“井冈山”,就在现在的中央电视台那里,同年改名为“北京汽车制造厂”。1958年6月20日,井冈山牌小轿车开进了中南海,受到毛泽东、刘少奇、朱德、邓小平等党和国家领导人的高度称赞。朱老总高兴地说:“总算坐上自己生产的汽车了。”

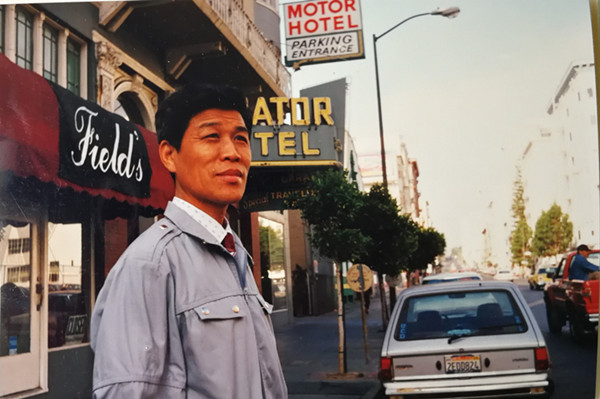

郑焕明

当时,我们这群穷学生对于汽车都非常向往,1962年我从山东机械工业学院毕业,进入北京汽车制造厂工作,正逢BJ212准备上马,我参与了工装、非标设计等。当时北汽没有相关的工艺标准、工装标准,我们向一汽同志学习,将一汽的标准加以修改,由此制定了北汽的工艺和工装标准。

前段时间我去宁波开会,看到有人称“BJ212是中国第一辆越野车”。这种说法是不对的,应该加“轻型”二字,因为当时一汽已经有不少越野车。我当时去一汽做设计就是参考了他们的越野车。这些事一些后来人不清楚,容易弄错。

1964年,北汽人自行设计了BJ212轻型越野车,并于1966年定型投产,优先供给军队,兼顾民用。当时实行限购,要凭票证购买,但即使有证也未必买得到,因为车数量很少。1966年底,国家批准北汽年产东方红轿车600辆的计划,与BJ212并行生产。但在“文革”风暴中,小轿车被认为是为资产阶级服务的工具,东方红轿车被扼杀在摇篮之中,而BJ212越野车被重点开发。

♦抱憾北京吉普放弃自主研发

上世纪七八十年代之交,北京汽车制造厂与美国汽车公司谈判合营吉普车。1984年1月,北京吉普汽车有限公司开业。当时成立合资公司,是为了开发BJ212的替代产品,也就是第二代轻型越野车BJ213,这个是写在合同里的。不过,我方有关领导赴美时看上了切诺基这款车,提出直接以CKD方式引进,也就是从美国进口零部件,由合资公司进行组装。

1988年9月,为扩大合资,郑焕明在美国底特律考察北京吉普公司相关产品。

对此我坚决反对,当时从法国巴黎一路吵到美国纽约,我始终不同意,最大的原因是引进切诺基,就相当于我方自动放弃了合资企业二代车的开发权,这是个大问题。其次,我不是说切诺基这款车不好,它当时在北美荣获多项桂冠,车是好车,但就像城里的姑娘到乡下未必适应。当时我国的汽油大部分是73号,而它使用的是90号汽油。

直接引进切诺基自然比较方便,可以走捷径,但这样提议的人忘记了合资企业的目的,那就是要引进技术、利用外资,这是中央的精神,也是饶斌同志一再坚持的,他当时明确指出:“出二代车不能超过3年。”张彭副市长也要求每一年都要有成果。引进切诺基相当于将部委的要求、市政府的要求全推翻了,自动放弃了合同,这是个战略性的失误。

在组建合资企业的过程中,一切都是“摸着石头过河”,有些失误也是允许的,但回过头来总结,我们在任何时候都不能放弃自我;对待外资企业,既不能自卑,也不要傲慢,应该像周总理所提的那样,“不卑不亢”。

当时双方最终还是决定以CKD方式组装切诺基。但这样一来,我们生产1辆,就相当于美方出口1辆,零部件的利润都留在美方,车在国内卖出后美方又能分得一部分利润。美方千方百计要增加切诺基的产量,但我国缺乏外汇,合资公司也无法实现外汇平衡,无力支付货款,而美方零部件已经装箱滞港,不能发运。美方单独召开新闻发布会,对中方施压,最终形成了震惊中外的“吉普风波”。这个问题很严重,因为外界舆论不会只针对一家企业,而是会说中国合资政策不行。

中央领导对此非常重视,各有批示。由时任国家经委副主任朱镕基牵头,找来北京市副市长张健民、中汽公司总经理陈祖涛,与美方进行谈判。美方要求切诺基五年生产5万辆,谈判到最后双方各有妥协,达成协议,降为1.5万辆。风波才得以平息。

实践证明,组装切诺基不但不能盈利,还要靠北汽老产品BJ212养活,也使得二代车“胎死腹中”,合资企业的自主开发化为泡影,这是一个战略性的大错误,饶斌部长对此也提出批评。

♦危急关头下二次创业

1984年1月,北京吉普成立后不久,北京汽车制造厂出现南北厂分立。南厂是合资企业北京吉普,得到国家大力支持,主要产品及厂房、设备和精干力量被其悉数带走。一旦进入合资企业工资直接上涨25%,所以精干员工更愿意去合资企业。剩下的北厂,也就是老厂则要以原先20%左右的利润来养活8000多名职工,还有一些退休职工,且仅剩一些生产附配件的设备,还要为合资企业提供后勤服务。

1986年7月,郑焕明在北汽开建怀柔年产十万辆汽车基地大会上讲话。

这是一场不对称的“分家”,报告就是我写的,之后一字未改,一次通过。有人问我是怎么写的?秘诀在于那种情况下不能说泄气的话,要鼓劲,要让双方都看到前景是美好的,“比翼双飞”。

分立后,老厂一片狼藉,书记、厂长连一间办公室都没有,只有一个小会议室,桌上放些文件,很艰难。我担任老厂厂长,改仓库为车间,首先组建了汽车改装车间,拿一部分BJ212做改装,也就是为其加个大棚。改装车的利润还是比较高的,当年改装汽车万余辆,创造了很好的经济效益。

北汽要往何处去?还是得造车。我们将一个旧仓库临时改造成总装车间,建成了简易的汽车总装线,由此开始了北汽二次创业。就在南北厂分立后的第47天,BJ121轻型货车从总装线上开下来,一炮打响,解了燃眉之急。新车源源不断地从流水线上开下来,全厂职工一片欢腾。BJ121成为市场的抢手货,我们首先拿出30辆支援昌平郊区,整个车队逶迤几公里,彩旗招展,航拍长龙阵,起到了很好的宣传效果,振奋人心。

1986初,郑焕明和厂党委书记续伯聪(左)、厂工会主席崔太林(右)与职工一同庆祝北汽二次创业初战告捷。

自分立到1987年,我们用3年时间,使得年产量达到1.8万辆,而1984年合资企业开业前,北京汽车制造厂的年产量也只有1.8万辆。相当于分立后的北汽用3年时间,达到了过去20年形成的生产规模。

二次创业时,我们提出一个战略口号,叫“依托三环,外引内联,高起点、大批量、高效率地建设轻型汽车基地”,并确立了“十万辆、三步走”的战略目标,在怀柔建设汽车城,同时把老厂区建成决策指挥中心、信息网络中心、产品开发中心、生产调度中心和模具制造中心。

二次创业的“北汽精神”是我提出的,8个字“创新、为公、求实、奋进”。这种精神在北汽二次创业的过程中成为重要的精神支柱,产生了强大的凝聚力。

1987年我接到通知,调到北京汽车工业联合公司。这家公司最早成立于1973年,当时称为“北京市汽车工业公司”,下辖北汽、北内、北齿、二里沟汽车制造厂等10家企业,并对市区县属80家汽车配套工厂实行产供销归口管理。1980年更名为“北京汽车工业总公司”,之后进行体制改革,1987年改称为“北京汽车工业联合公司”,并组建新的领导班子,我任总经理。

1991年我调到北京市政府工作,任经济技术协作办公室主任,从此离开了为之奋斗30个春秋的汽车战线。

编辑:万莹