编前:11月20日,2019·5G科技峰会在北京人民日报社举行,当天下午,由证券时报社主办、中国汽车报社支持、中国汽车报社全资子公司北京金台觉品牌策划有限公司承办,以“5G+汽车=?”为主题的分论坛也同期举行。

面向5G时代,5G将最先落地于汽车行业的哪些应用场景?车企在应用5G技术时遇到了哪些难题?5G时代的机遇和挑战,中国汽车产业又该如何把握?围绕这一系列热点话题,14位来自三大通讯运营商、传统车企、合资车企和新势力车企的大咖们展开了深度探讨。总体而言,他们的发言可总结为三个关键词:机遇、挑战、应用场景。

机遇

当汽车遇上5G会擦出怎样的火花?

北京现代汽车有限公司产品开发管理部部长冯硕:用户需求促进汽车业与通讯业融合

北京现代汽车有限公司产品开发管理部部长冯硕表示,作为合资企业,北京现代双方股东已达成共识,因中国市场对智能网联的需求增长特别快,未来在智能互联、智能驾驶等方面,北京现代将针对中国市场消费者需求,充分利用中国优质资源,为消费者提供高体验的服务。如果5G网络比较成熟,而且明确了用户在5G网络覆盖环境应用需求,北京现代将会加快推广5G技术应用的步伐。

现阶段,从智能互联、智能驾驶的领域能找到一些5G通讯和汽车的结合点,车企应聚焦高频、高发的用户使用场景,挖掘用户真实需求,形成方案进而开发产品。业内普遍认为5G将助力自动驾驶快速量产,这一点北京现代也认同,但是相比于全场景自动驾驶的普及,特定场景下低速的自动驾驶能更快让广大消费者接受。例如,在大城市里如何让用户免去排队停车之苦的自主泊车功能。未来,5G与汽车的结合会有更大的想象空间。

郝文丽 整理

长安汽车车联网技术开发所高级经理蔡春茂:5G将加速企业数字化、服务化转型

企业数字化、服务化转型的过程其实就是四个智能化的过程:智能化管理、智能化制造、智能化产品和智能化服务。而5G技术的部署与应用,将加速企业数字化、服务化转型。

第一,通过5G应用可以实现智能化管理,尤其是5G技术更低时延、大带宽的特性可解决视频协同办公的痛点;第二,5G技术将大大降低车间很多小型设备的布线复杂度;第三,长安汽车智能系统主要有两种功能:一是超感知功能,主要应用是超视距和路侧设施之间信息互通,但是需要解决基础设施大规模部署的问题;另一个是娱乐功能。在自动驾驶普及后,车内视频服务、自动驾驶信息如实时交通视频、机器视觉信息、车辆控制信息都会需高保真上传云端,进行处理,对流量会有爆发式的需求。

陈艳 整理

广汽菲克车联高级经理徐锦俊:中国5G技术已领先全球水平

在广汽菲克车联高级经理徐锦俊看来,国内自主品牌的车联网水平在全球已处于领先地位。今年,广汽菲克推出了第一款车联网应用产品。虽然相对于其他同行,广汽菲克起步稍晚,但是其希望能够整合未来的创新,尤其是5G时代的到来。近期,在意大利都灵举行的5GAA世界会议上,菲亚特克莱斯勒展示了5种新技术:前向碰撞预警、城市地理参考预警、停车预警、紧急电子刹车灯警告和透视功能。

V2X路测模块等基础设备是影响5G技术能否赋能自动驾驶系统的关键因素。欧美各国政府很难投资如此大规模的产业。在4G阶段,中国已经领先其他国家;在5G时代下,中国的优势将越来越明显。但哪些智能化应用是用户真正需要的?在汽车应用场景上是否必要?这些都要从成本和用户需求角度考虑。徐锦俊认为:“或许当自动驾驶全面落地后,现在所有的车联网功能未必完全适用,届时车联网技术场景必定将会有新的变革。”

李亚楠 整理

中移智行网络科技有限公司前装产品部副总经理刘乐:中国移动全力建设5G网络

今年中国移动将建设超过5万个5G基站,在50多个城市提供5G服务,在北京地区已开通近6000个5G基站,实现五环以内和郊区重点区域的基本覆盖。到2020年,中国移动将在超过340个城市提供5G商用服务。

中国移动还在加快高精定位基准站网建设,2020年将在全国31省建设4400个地基增强系统基准站,支持北斗等4个导航系统的多个频点信号,基于边缘计算打造云解算能力,提供基于边缘云解算和RTK差分技术的高精定位产品服务。同时,中国移动还在加快V2X车路协同网建设,构建空间加时间加环境的“五维时空”实时定位、感知、车辆轨迹预测信息服务平台,实现全域信息感知和数据深度融合,解决自动驾驶超远视距和非视距感知难题。

郝文丽 整理

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心副主任李卫兵:5G加持 中国智能汽车产业将一枝独秀

江淮汽车对5G高度关注,今年3月在安徽省第一批实现了实验区域的5G全覆盖,并围绕智能网联在做应用场景的开发。

智能网联汽车的发展离不开5G,相信在5G的加持下,中国智能网联汽车会形成中国特色的独有优势。

首先,5G在汽车上的应用,商业化部署先行是基础,车端技术的重点研发是关键。

其次,5G在汽车上最先实现的应用场景,将是增强移动宽带技术即车联网技术;而车企最期待的则是5G在低延时方面的应用,因为眼下单车智能很难解决,车载应用面临全天候、全地域、全地形的自动驾驶问题,5G的到来无疑将会通过聪明的路和智慧的车一起加速智能网联汽车的研发与应用。

郝文丽 整理

挑战

成本高企、覆盖率不高 车企如何拥抱5G时代?

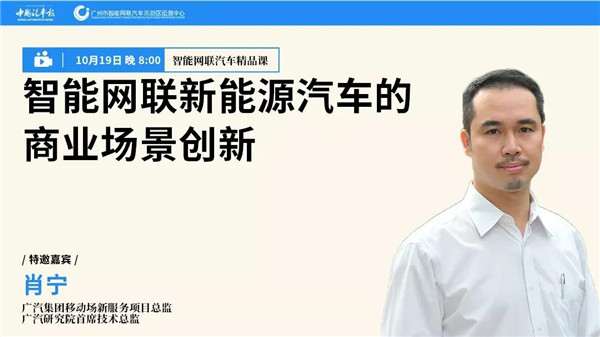

广汽研究院智能网联中心网联技术部部长张雄:创新商业模式仍是最大挑战

当前,5G应用的商业模式是车企面临的最大挑战。目前,广汽正在进行5G技术的研究工作,内部设置了很多试点区域,在研发区域也进行了5G信号覆盖,但至今仍没有想清楚下一步该构建什么样的商业模式。

目前来看,可以利用5G技术先在汽车上应用一部分场景,为用户提供更丰富的服务和体验。未来3年的时间里,广汽将坚持做与5G技术相关的一些测试。只要技术积累到一定程度,一旦2020年5G覆盖能达到一定的要求,广汽就可以在汽车上率先应用一部分场景,为用户提供更多服务和体验。

陈艳 整理

小鹏汽车智能生态技术总监程紫尧:共性技术研发需要企业协同合作

在小鹏G3的车型,小鹏尝试了一些完全商业化的自动驾驶功能。像自主泊车功能,会有不少用户尤其是女司机埋单。目前,这一功能已经达到了近7成的渗透率。

但自动驾驶的硬件成本始终是一个核心问题。比如:芯片成本。明年将要上市的小鹏P7,需要升级全车30多个硬件,这些硬件都需要芯片。基于此,主流芯片厂商和运营商,能否给出更有竞争力的价格、流量费用该如何进一步结算都影响着自动驾驶的商业化进程。

另外,由于某一单项成本动辄几千万元,很多自动驾驶场景无法继续往下部署。所以对于势单力薄的造车新势力来说,技术不难实现,但与落地场景和国家政策还需要一个磨合的过程。在自动驾驶功能的技术研发上,小鹏从车端和厂端做了很多努力,但其需要更多的合作伙伴,一起把这些做成趋势或者是可落地的场景。

5G的确为自动驾驶提供了特别好的管道能力。站在小鹏的角度,希望车企之间能够抱团攻克共性的技术和商业问题。在5G商业化之际,把利好和增值化的体验带给用户。而这些增值服务不是在网联层面而是在业务方面。

李亚楠 整理

一汽智能网联开发院车端网联所主任王硕:5G技术大规模商用还有待时日

现如今,汽车应用5G技术面临着巨大困难,即5G网络覆盖率还未达到车辆使用的最基本要求。这不仅影响车企对5G技术开发及场景落实,还严重影响用户对汽车5G功能及场景的体验。因此,5G商业化部署是汽车产业落地5G场景、发掘新增长点的重要前提。

然而,从汽车利用4G技术的进程来看,5G在车辆上的大规模商用还需至少三年。只有5G网络覆盖程度满足用户需求,车载5G应用才具备成为爆款的基础。

未来,自动驾驶和V2X开发及应用依然是5G应用的发展重点。但是,目前关于自动驾驶的相关政策法规尚不完善,V2X网络运营主体尚不明确,车辆信息安全体系尚不健全。因此,建议相关部门站在顶层设计者的角度,以宏观调控的方式,制定明确的路线图计划,给行业提供更广阔的发展空间,拥抱5G新时代。

李亚楠 整理

北汽新能源研究院副院长尹颖:5G+汽车 融合发展不是易事

对于通讯行业来说,从2G到5G,通讯行业升级得比较快。但对汽车行业而言,2011年、2012年生产的车辆,2019年依旧可以很好地使用。可见,通讯行业和汽车行业的迭代周期不太匹配,两个行业在融合发展的过程中遇到一些实际困难。

北汽新能源与华为有战略合作。通过深入接触,我们发现,通讯企业和汽车企业对产品、研发的理解是不一样的。5G、IOT时代到来以后,从现在的智能驾驶叠加到车路协同,覆盖更多的场景更多,需要汽车业与通讯业更深入的融合。然而,汽车行业比较擅长内部融合,在与外部行业通讯业进行协作时,不管是技术门槛还是行业门槛要达成一致都相当困难。

未来,汽车行业和通讯行业的融合会产生新业态。5G技术能给汽车行业带来什么?视频上传下载更流畅、VR体验更佳,都不是整车厂最期待的,因为这些功能手机和VR设备都已经实现了。那么,5G能为汽车带来何种新卖点?这是汽车行业需要不断思考的问题。

袁孝尚 整理

中国联通网络技术研究院5G交通物流创新中心技术总监邱佳慧:5G时代 网络安全挑战更为严峻

5G技术给汽车带来无限潜力的同时,也带来了挑战。

首先,5G应用使网络更复杂,网络安全挑战更为严峻。5G的大宽带和低延时的性能使得汽车可以搭载更多的智能应用,但汽车作为移动的实体,它在不断运动着,这就要求5G通信在实现低延时的同时,还必须保持其连续性。比如自动驾驶功能,一旦用户的车辆断网了,就将无法继续使用,而这不仅会涉及到用户财产的问题,还会涉及到人身安全的问题。

其次,在车载网联安全方面。关于车载的认证,标准化还不健全,由谁认证也不明确,这都是亟待解决的问题。另外,法律法规的问题,现在关于自动驾驶和辅助驾驶的责任认定到底属于哪一方,至今都尚未有一个特别健全的机制。

陈艳 整理

落地场景

自动驾驶、车载娱乐系统谁才是最佳落地场景?

长城汽车技术中心主管工程师张瀛:5G技术率先落地车内娱乐系统有利有弊

5G的应用场景分为两类。一类是车内娱乐,现阶段看车内的娱乐应用并非越多越好,因为娱乐应用过多会影响驾驶安全。但未来到了自动驾驶阶段,车内娱乐的需求会呈现爆发式增长,必须要基于5G技术提供一些杀手锏级的应用来满足用户的需求。另一类是车身控制,即5G技术与自动驾驶的深度结合。未来5G技术的垂直应用将有很大一部分落地于汽车领域。张瀛直言:“目前汽车行业内多把5G技术当作一种营销卖点,但要真正落到实处还有很多网络、技术、成本等问题需要解决。”

因此,张瀛认为,短期来看,5G技术主要落地场景是车内娱乐系统,但在自动驾驶没有达到较高级别前,过多的娱乐应用对于驾驶员来说是一种干扰,这就形成一个悖论。如何平衡两者的关系?汽车如何更好地应用5G技术?这些问题值得汽车企业深入去思考。

郝文丽 整理

爱驰汽车自动驾驶副总裁丁华杰:5G赋能自动驾驶商业化

众所周知,L3、L4高阶自动驾驶面临着很多现实问题:成本高昂、法律滞后、功能及信息安全不足等。随着5G技术的发展,有了解决途径。比如:能否通过5G技术和边缘计算降低对车载平台的AI芯片算力需求从而降低芯片成本?能否通过5G技术把路端的感知信息传递给自动驾驶车辆,从而让路端成为自动驾驶系统冗余,降低单车智能的自动驾驶成本、提升安全性?

当然,自动驾驶不能单纯依赖5G技术,它需要开发优秀的算法,在感知、融合、定位、规划及控制等方面突破固有的思维,结合基础技术、法律法规等实际情况,推出在消费者预算之内的自动驾驶功能,提升自动驾驶的场景性价比。消费愿意购买该项功能和场景,5G的赋能自动驾驶商业化也就成为了可能。

目前,国家提倡区块链技术,它是一套去中心化的相对公平的规则技术。通过此技术,可以解决自动驾驶数据资源共享的问题。车企、零部件公司、运营商、甚至私人车主都可以通过分享数据、共享数据收益,从而提高参与者数据分享的积极性,降低数据成本,这对自动驾驶发展是非常有利。5G技术作为信息管道也为这种分享、共享提供了可能。

袁孝尚 整理

海马汽车有限公司数字化总监朱克深::车联网研发应以用户需求为导向

从三个层面谈谈海马汽车对5G的理解。

第一,技术层面。任何一项新技术都是由成本、效率和功能三条边组成的立方体,任何一条边短了都不行。现在虽然解决了5G的连接效率问题,但是成本和功能的问题并没有解决,比如颠覆性的应用场景没有出现。因此,5G技术还无法给整车厂带来价值。

第二,厂家层面。整车厂解决新技术商品化问题,应该站在用户的角度去思考。每个品牌的用户群体不同,就造就了多种产品形态的出现。这点运营商应该通盘考虑。

第三,客户认知层面。尽管现在大家对于5G应用场景的讨论很多,但用户并没有意识到新技术给他们带来好处。目前,车联网对用户来说就是导航、音乐等功能。对于新技术的商业应用,还需要更长的培育过程。

现在业内关注智能交通、自动驾驶、智能座舱等新技术,都是从整车厂角度出发。那么,站在用户角度怎么去看智能网联汽车?这是需要整车厂需要思考的问题。”

李亚楠 整理

中国电信北京研究院业务研究所所长杨鑫:车载智能硬件有望率先应用5G技术

目前来看,5G技术的应用仍处在早期部署阶段,还尚未进入全面商业化阶段。依个人来看,5G最初的应用场景仍是车载智能硬件,主要分为两大类:一是消费类,包括导航、AR或者智能语音等服务;二是面向企业端的,包括车队管理、公交车智能应用终端等。

对运营商来说,5G应用的核心问题仍是成本,因为涉及到基站以及道路基础设施的建设,需要大量投资。而建设投资则需要商业模式的支撑。

我们希望未来有更多的智能道路,使用运营商的5G、云网、MEC服务,并将它们作为基础服务进行收费。比如:在封闭区域和高速公路,可以把这部分费用纳入道路建设成本。这就相当于把车辆运用5G的成本从车辆身上转移到道路及城市基础设施上。如果智能道路的运营方得到政府的支持,我们还需要创新智能道路的运营模式。

陈艳 整理